睦月

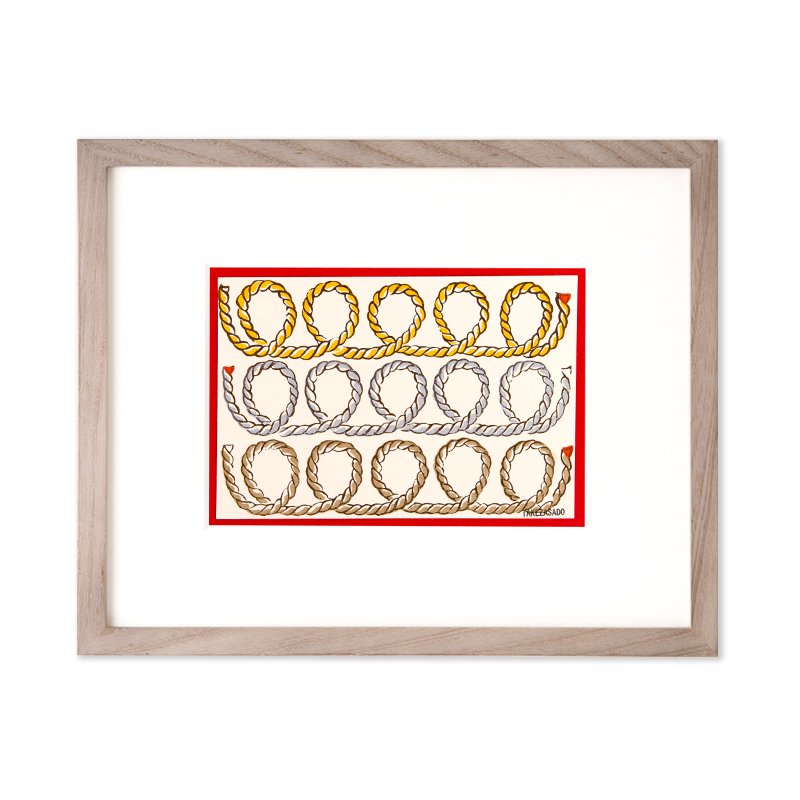

注連縄

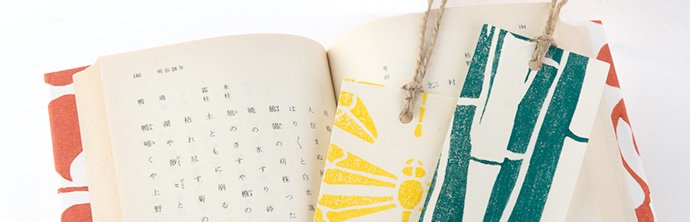

年末からお正月に各家々の玄関にみられる日本の伝統「注連縄(しめなわ)」。その役目は神域と、外界を隔てる境界線。邪を祓い、不浄なものを防いで家内安全を祈願します。竹笹堂では、藁細工作家 花背WARAによる京都ならではの注連縄「ちょろけん」を店先に飾ります。ちょろけんとは、江戸時代に京都で流行した大道芸人のこと。愛嬌のある形に笑顔がこぼれます。2023年の招福を願って。

如月

京都マラソン

京都の2月の風物詩として定着してきた京都マラソン。3年ぶりに都大路を全国のランナーがゴール目指してひた走ります。実は、何年か前、偶然にも当選して走った経験があります。その時身をもって感じたのは、京都盆地は平坦ではなくアップダウンに富んだ地形なんだってこと。ジワジワと上がったり下がったりする坂道が初心者ランナーにはきつかった。でも、送り火の五山をはじめとする山々が随所で見えるのは、盆地を見慣れている市民としてはホッとして、京都を走っているなという気持ちになったことを思い出します。 走って知る京都もおすすめです。

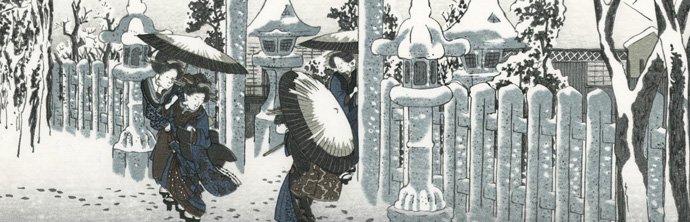

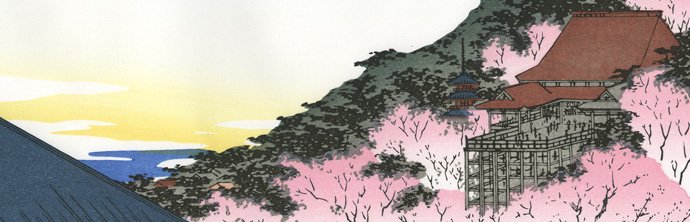

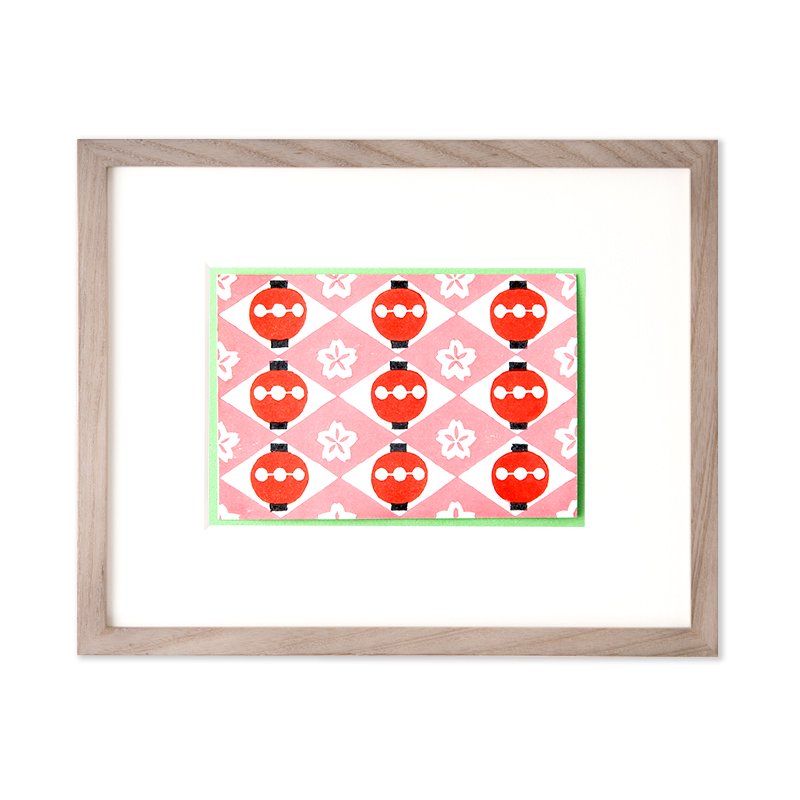

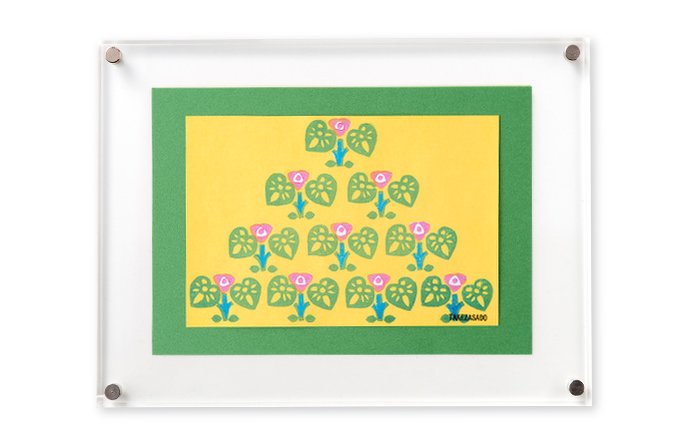

Sakura Arashiyama

コース最初の観光名所 嵐山・渡月橋。桂川沿いは走るのですが、渡月橋の前は走りません。でも、「渡月橋」ってプラカードで、あの橋だなって知ることができます。

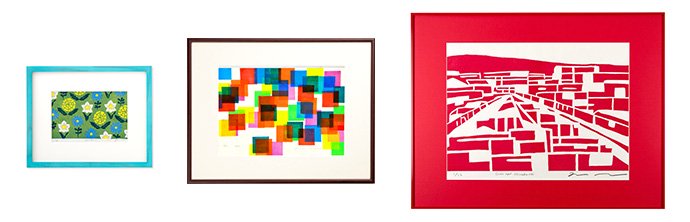

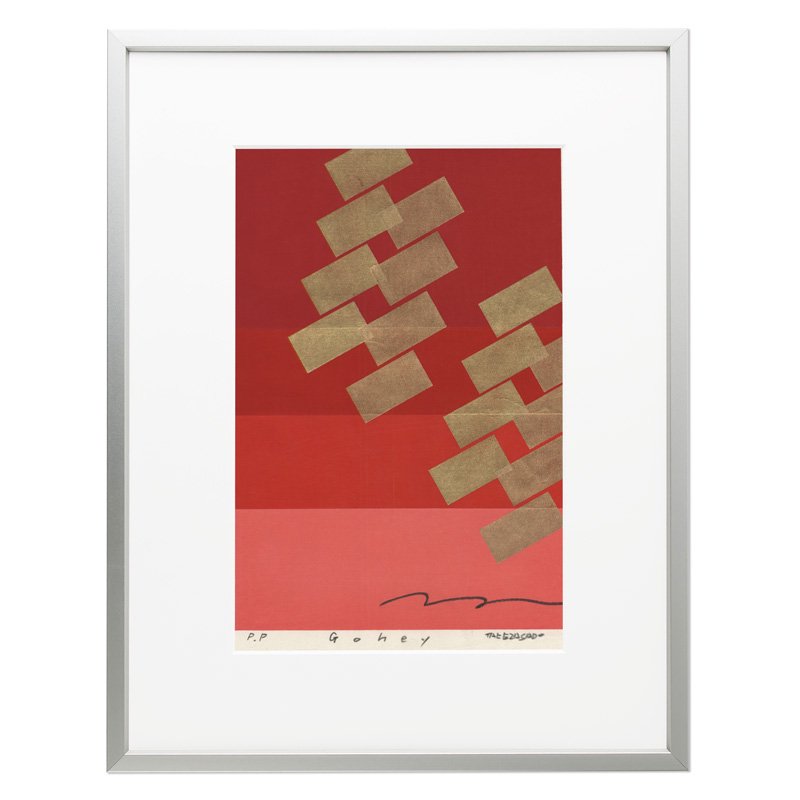

作者竹中健司

22,000円(税込)から

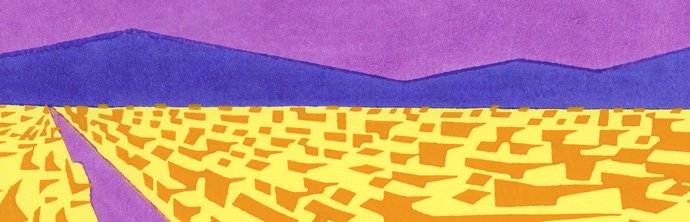

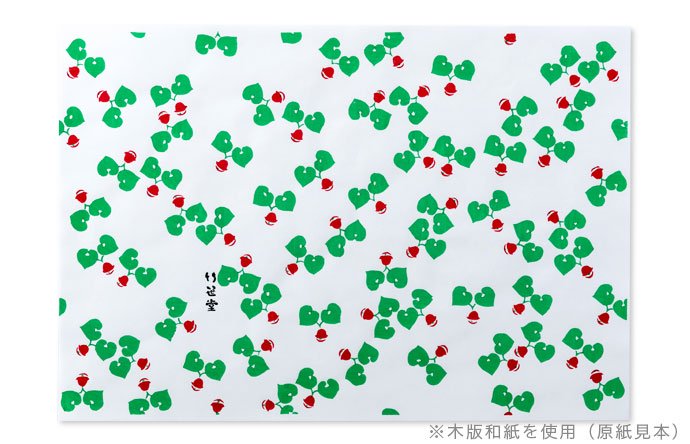

Kamo-River

コース20km〜30kmあたりで加茂川を走ります。ここは、京都市民のランニングコース。当日は、河川敷には応援の方々が集まっていて声援をおくってくれます。

作者竹中健司

11,000円(税込)から

弥生

引千切

京の雛祭りのお菓子といえば「引千切(ひちぎり)」。ひしゃくになぞらえた形に赤や白のきんとんが華やかです。引き千切って形作ることが名前の由来だそう。菱餅と同じく赤は桃の花、白は雪、緑は新緑を表して春の訪れを祝います。伝統にふれると、ひとつひとつに意味があり、季節の移ろいや日々の暮らしを大切にしていたことを感じます。この春は、心新たに毎日を楽しみたいものです。

卯月

お花見

京都のお花見といえば、豊臣秀吉が山城醍醐寺で催した花見の宴が有名です。また、丸山公園や平野神社なども人気のお花見スポットですが、今回は地元民だけが楽しむ穴場をご紹介♪左京区の出町柳より北に下鴨神社の東側を流れる高野川。この川沿いの土手には出町柳〜北山通まで桜並木が続きます。シーズン中は川沿いの道路が渋滞になるほど。花筏を眺めながらの散策が風流でおすすめですよ。

皐月

葵祭

4年ぶりに、京都御所より下鴨神社を経て上賀茂神社へと、「葵祭」の平安絵巻さながらの優雅な行列がねり歩きます。お祭りの名前の由来となった「二葉葵(ふたばあおい)」は、「賀茂社」の御神紋で、神と人を結ぶ植物として大切に護られています。行列では、「葵桂」と呼ばれる二葉葵の葉を桂の小枝に絡ませたもので、勅使、供奉者の衣冠や御所車などを飾ります。その数、なんと1万本だとか!その二葉葵も現在では鹿・モグラなどの獣害被害や異常気象で、自生はほとんど育たず、境内の庭や全国各地の方が育成のサポートしているそうですよ。

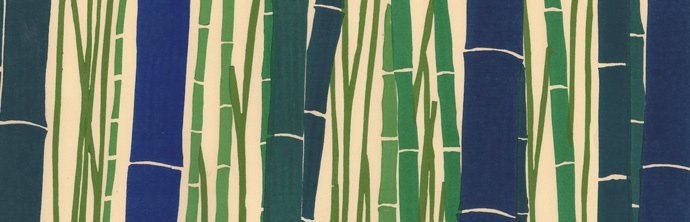

水無月

暑気払い

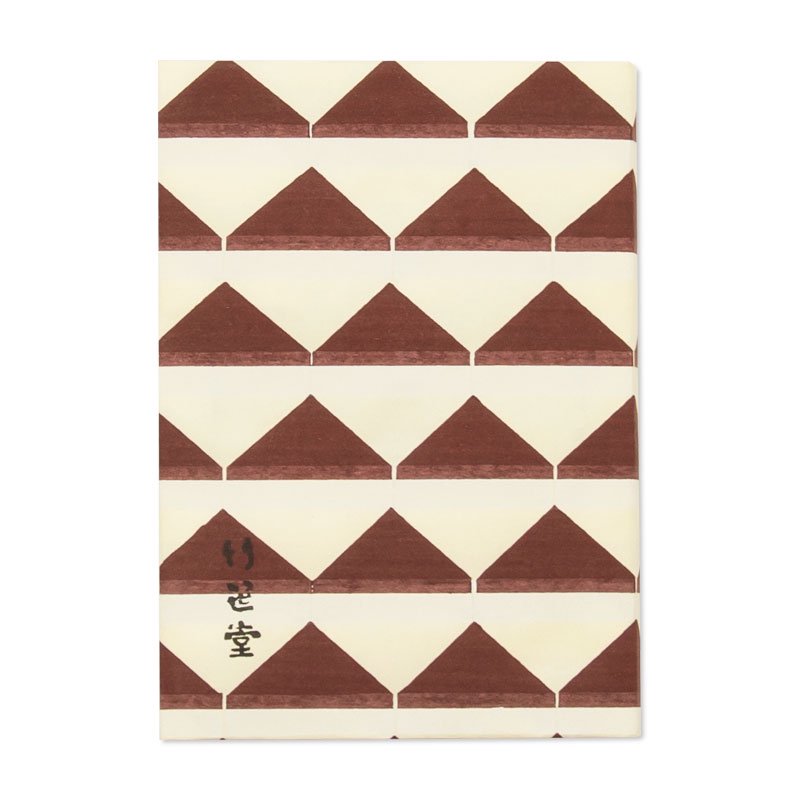

2023年も半年を過ぎました。京都では6月30日に無病息災を祈願して大きな茅の輪(ちのわ)をくぐり、この半年間の穢れを祓い清める「夏越しの祓(なごしのはらえ)」が神社で執り行われます。この日には氷に見立てた三角の白い外郎に小豆をのせた「水無月(みなつき)」を食べて暑気払いをします。かつての宮中で貴重であった氷を食べて暑気払いをした風習が、氷を水無月に見立てて庶民にも広がったそう。この時期だけに登場する水無月もあるので、名店の食べ比べも楽しいかもしれませんね♪

文月

御手洗祭(みたらしさい)

文月、蒸し暑さは急上昇し、あいさつは「今日も暑おすなぁ」が決まり文句となる京都。土用の丑の前後、下鴨神社では御手洗祭(足つけ神事)が行われます。平安時代の貴族が夏の疫病や穢れを祓ったのが起源とされ、御手洗池の湧き水に足を膝まで漬けて無病息災を願います。今年は、7月21日(金)〜7月30日(日)に行われますよ。ちなみに、みたらし団子は、この池の清水から湧き上がる水の泡をかたどったのが始まりだとか。参拝の後の甘いもの、こちらも見逃せませんね。

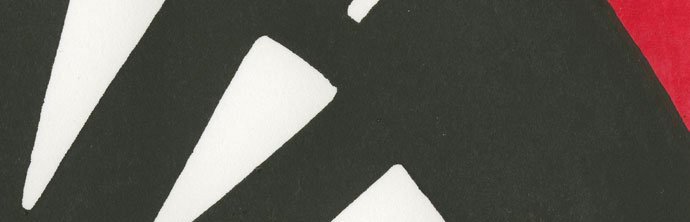

葉月

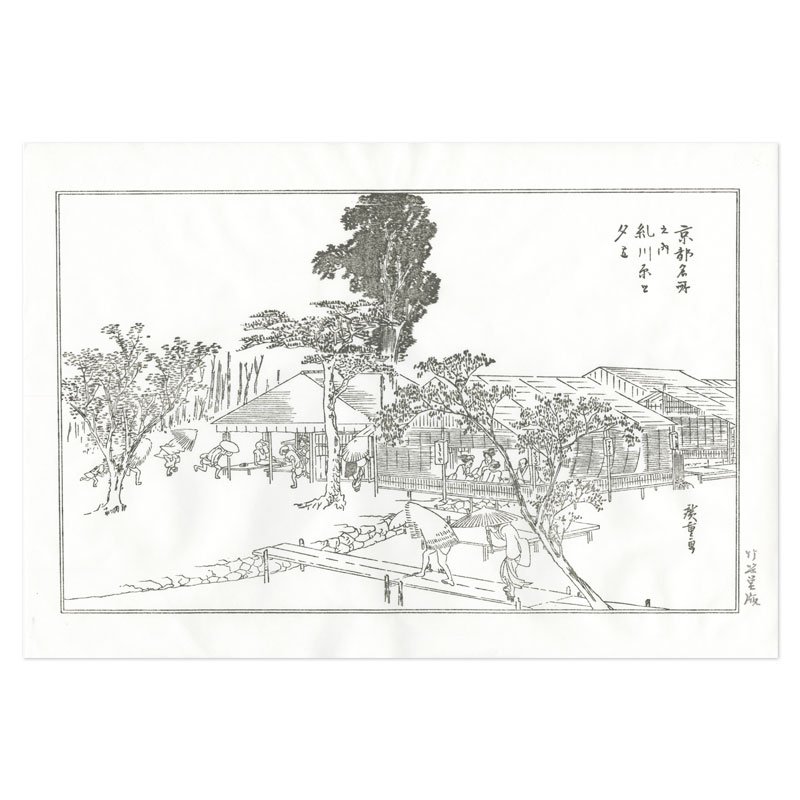

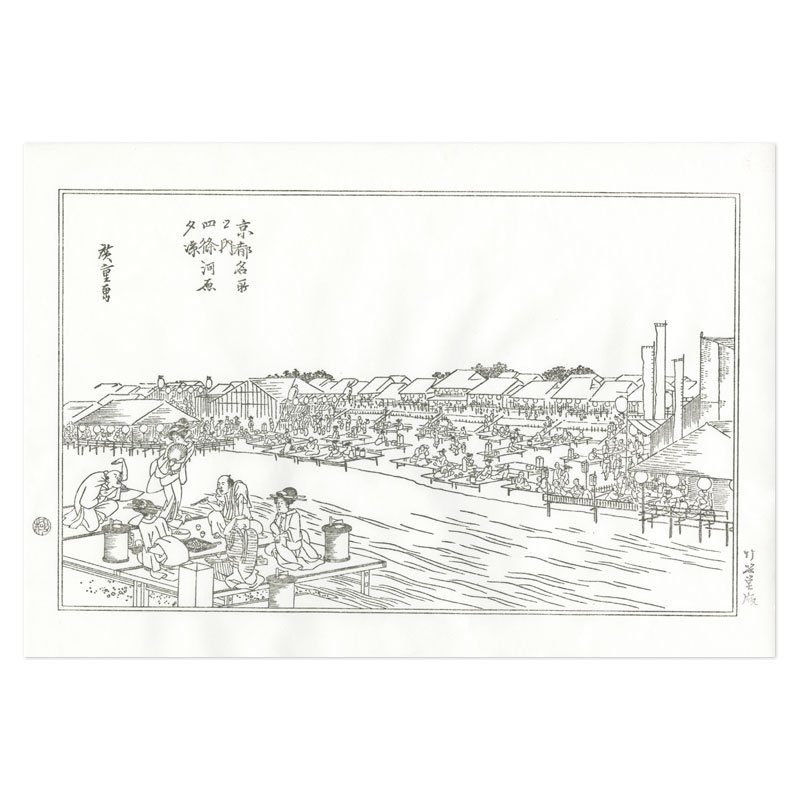

納涼川床

この時期の楽しみといえば、川の上に板の間を張り出し、屋外で料理を味わう京都の川床。川床と書いて「ゆか」と呼ぶのは鴨川エリア、同じ字でも「かわどこ」と呼ぶのは貴船や高雄のこと。川床は京都の人にとっても少し特別な席。川床でご飯、となると大人っぽい服を選んだりと、いつもよりお出掛け感もアップ。その始まりは、広重の浮世絵に描かれているように江戸時代初期だそう。耳を澄ませば、絵の中の楽しげな声が聞こえてきそうです。さぁ、夜の灯の中、川のせせらぎに涼を感じながらグイッと一杯どうぞ♪

長月

秋の七草

残暑が厳しい9月も、朝夕の気配に秋の訪れを感じます。秋にも七草があるのをご存知ですか?「萩、尾花、葛、撫子、女郎花、藤袴、桔梗」どれも日本に古くから存在する植物で、由来は万葉集で山上憶良が野山に咲く花を歌ったのが元だとか。そのうちのひとつ、藤袴。京都では、野生種は絶滅を危惧されていましたが、人々の保全育成により現在では広がりをみせています。小さいピンクの花がたくさん咲く藤袴のスモーキーな甘い香りに誘われてツマグロヒョウモンやアサギマダラが集まり、その光景はまさに小さな楽園のようです。

神無月

鞍馬の火祭

「サイレイ、サイリョウ」若者の勇ましい掛け声と共に松明の炎が由岐神社の山門前に集まる10月22日。毎年この日に京都三大奇祭のひとつ「鞍馬の火祭」が行われます。その昔、御所に祀られていた由岐神社を鞍馬に遷宮する際、無数の松明を焚いた御遷宮の行列があった故事に由来するそう。京都では珍しいこの勇壮なお祭りのほかに天狗伝説、源義経ゆかりの地、はたまた温泉まで!京都に住む人も小旅行気分で楽しめる鞍馬に、この秋の散策は少し足をのばしてみませんか。道中の景色もおススメのローカル線、叡山電鉄で向かえば旅気分は最高♪

霜月

御所の小道

京都御所を囲む京都御苑、私たちは親しみをこめて「御所」と呼んでいます。春は桜、秋は紅葉、四季折々、子どもからおとなまでみんなの憩いの場となっています。その敷地内の砂利道に、自転車一台ほどの幅の白い線がくっきりと刻まれた一本の道があるのをご存知ですか?御門から御門へと自転車が何度も通ることで自然にできた轍(わだち)は、自動車が入れないので安全な抜け道。市民にとっては毎日の通勤通学路となっています。

師走

レトロ・建築

12月のイベントといえば、クリスマス!今回は、京の街ならではの楽しみ方をご紹介。役所、小学校、事業所、と、今もなお京都には明治〜昭和初期に設計されたモダン建築が、歴史を受け継いで保存されています。そのひとつが、教会建築。それぞれの様式が違うため、窓ひとつの装飾をとっても見るのは何とも新鮮。クリスマスの雰囲気を感じながら巡るのがオススメです。