睦月

花びら餅

ぽってりとした羽二重餅の中には甘い牛蒡とほんのりピンクの白味噌餡。なんとも愛らしい正月の京菓子「花びら餅」は、平安時代に長寿を願う儀式で食べられていた正月の宮中料理をお菓子で表したものだとか。年末年始だけの限定販売で、京都ではあちらこちらの和菓子屋さんにお目見えし、どれにしようか・・と、選び難いほど。おめでたいお菓子で縁起をかついで、一年の始まりを祝いましょう!

如月

節分会・節分祭

2月3日、節分の日。旧暦で新年の始まりとされる立春の前日に、邪気や疫病災難を祓い、新しい年の福を呼び込む行事が行われます。節分といえば、豆まきのイメージがありますが、京都の寺院・神社それぞれ特徴のある行事がとりおこなわれ、毎年大勢の人で賑わいます。平安時代の宮中行事の流れを汲むと言われる追儺式(ついなしき)は、一般的には鬼やらいと呼ばれ、災厄を象徴する鬼を追い払うのですが、邪気払いされた鬼が一緒に豆まきをしたりお加持をしてくれるユニークなところも。今年も残念ながら行事の中止や縮小されて行われますが、厄払いとともに福をいただきに、節分会・節分祭を巡る散策はオススメです。

弥生

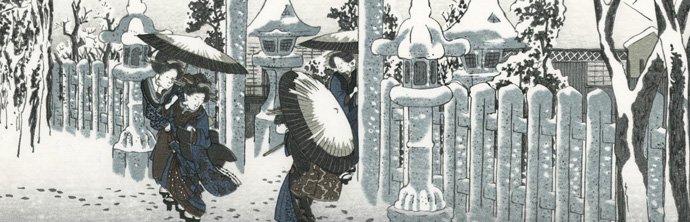

ひな祭り

3月3日は、ひな(雛)祭り。 邪気を払う五節句のひとつ、上巳(じょうし)の節句。女の子の誕生と健やかな成長を願い、魔除けの力があると考えられる桃が咲く時期と重なることから桃の節句とも言われています。立春を過ぎると、雛人形を飾りますが、その飾り方に特徴があるのをご存知ですか?全国的には、向かって左が「男びな」、右に「女びな」が置かれることが多いようです。それは、大正時代以降、西洋の文化が浸透し国際的なマナーにそった並び方になったから。それに対して、今でも伝統を重んじる京都は、逆に、向かって右が「男びな」、左に「女びな」と飾ります。右より左の方が格が高いとされている古来の並び方なんだそうですよ。

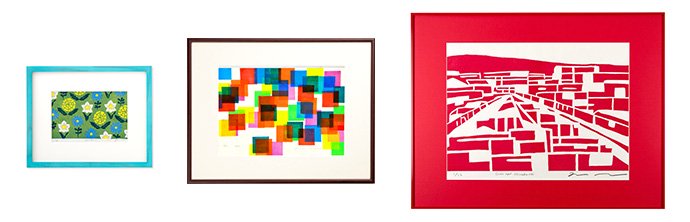

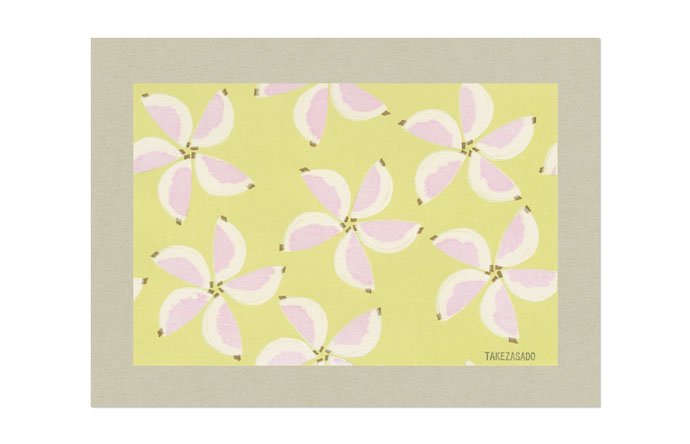

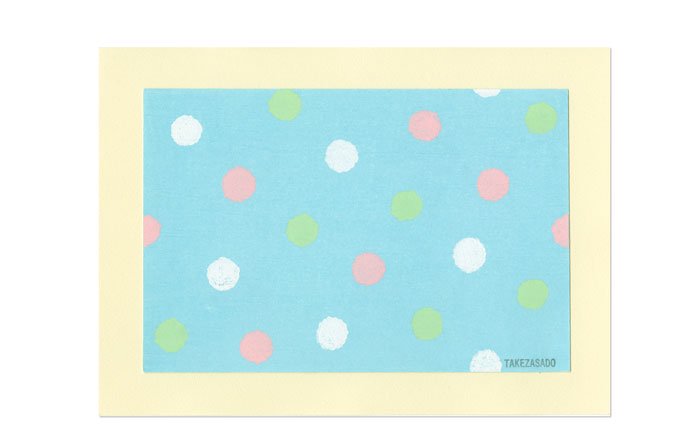

木版和紙「菱餅」

「桃・白・緑」の三色の菱餅。それぞれの色には、魔除け・厄除けの願いや薬効があり、形にも魔除けや長寿・子孫繁栄の願いが込められています。連なる菱餅は、幾何学模様のようにもみえますね。

作者原田裕子

1,320円(税込)

プチカルテ「ひょうたんびな」

ひょうたんの形をしたおひなさまは、全国的な並び方。「うれしいひなまつり」の歌詞のように、ふたりならんですましたお顔をされています。メモスタンドに差し込めば、机の上にも飾れますよ。

作者原田裕子

440円(税込)

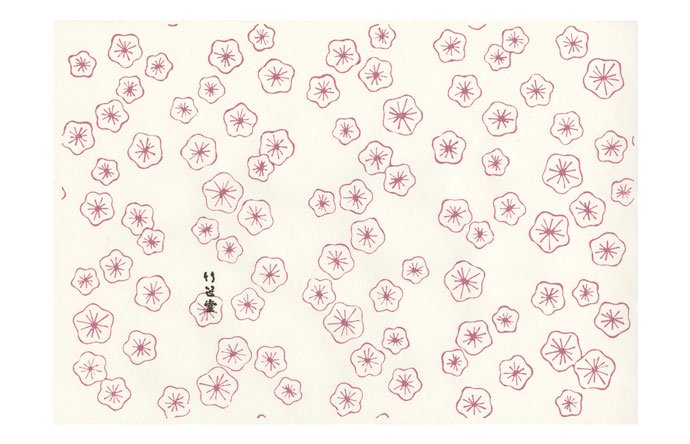

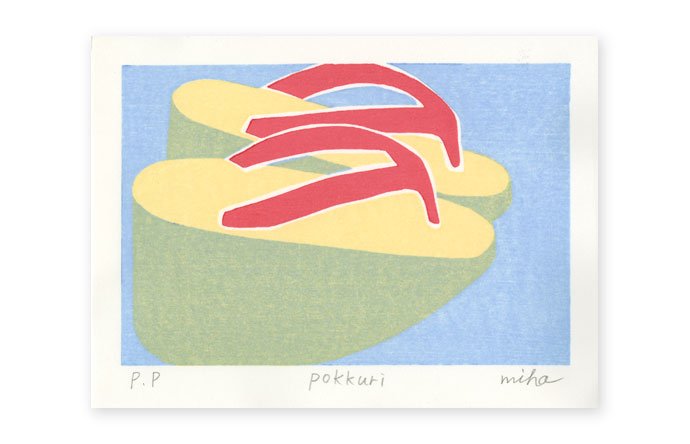

季節の木版画「ひいな」

はまぐりの形をしたおひなさまは、京都の並び方。はまぐりは二枚の貝殻がぴったりと合って、他の貝殻とは合わないのだとか。ひな祭りには将来の幸せを願ってお吸い物が食べられます。

作者原田裕子

2,200円(税込)から

卯月

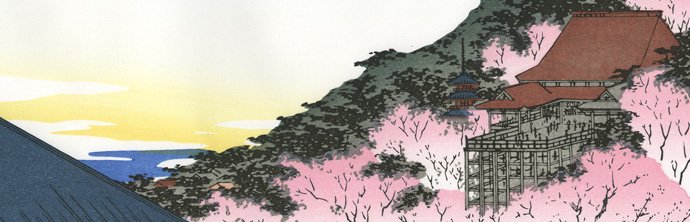

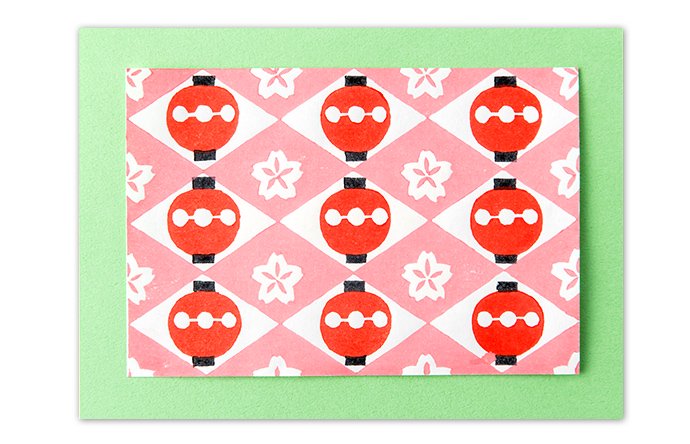

春の風物詩

京都の花街のひとつ、祇園甲部の芸舞妓さんによる毎年4月に開催される舞踊公演「都をどり」。「ヨーイヤサー」の掛け声ではじまる豪華絢爛な舞台は目をみはるほど鮮やかで美しく、まさに伝統の総合芸術です。この時期、京都では駅や各所、街中の至るところに現れる「都をどり」のポスターをみて春の訪れをより一層感じます。令和初の舞台は通常、歌舞伎が公演される南座で4/1〜24日まで開催。心ときめく都の春を、ぜひ堪能してください。

皐月

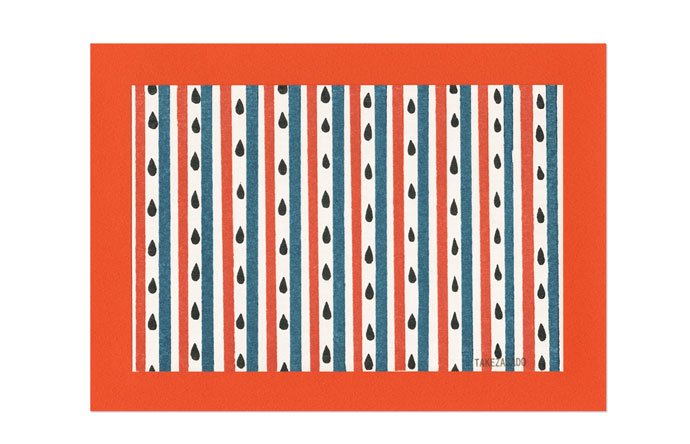

菖蒲・杜若

桜の季節が過ぎると、あちらこちらで、「アヤメ属」の鮮やかな紫の花が咲き始めます。なぜ、わざわざ「アヤメ属」かというと、同じ属の中には、イチハツ、菖蒲(アヤメ)、花菖蒲(ハナショウブ)、黄菖蒲(キショウブ)、杜若(カキツバタ)などいろいろな種類があるからです。見分け方のポイントは生育場所、カキツバタは水の中、アヤメは陸地、ハナショウブはその中間だとか。京都には、それぞれの名所はもちろん、疏水辺りでも群生する「アヤメ属」の花を見かけることができます。リズミカルに群生する姿は、リアル琳派の世界を観るかのようです。

水無月

紫陽花旅行

6月の京都は紫陽花が有名なお寺のほか、和菓子やパフェのスイーツにも紫陽花をモチーフにしたものがあり、まさに紫陽花づくし。思わず感嘆する何千株もの花が咲き誇る風景は、心を潤してくれます。とってもお得に旅ができる「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」は6月1日〜30日まで京都のほか福井・三重・滋賀・大阪・兵庫・和歌山にお住まいの方まで対象を拡大。竹笹堂ではお買い物クーポン券が使えます。ぜひ、紫陽花を満喫する旅行にお越しください!

文月

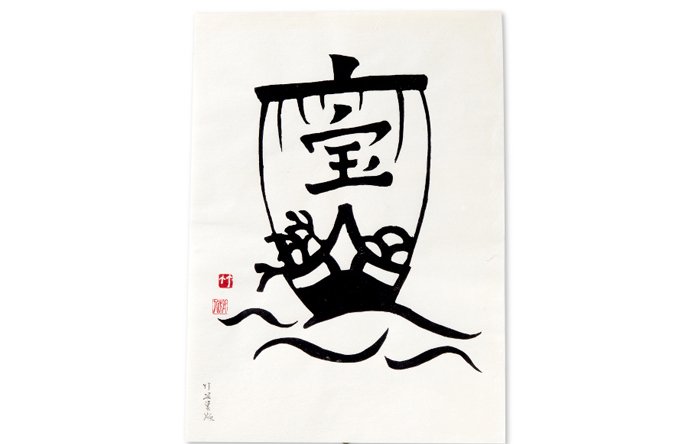

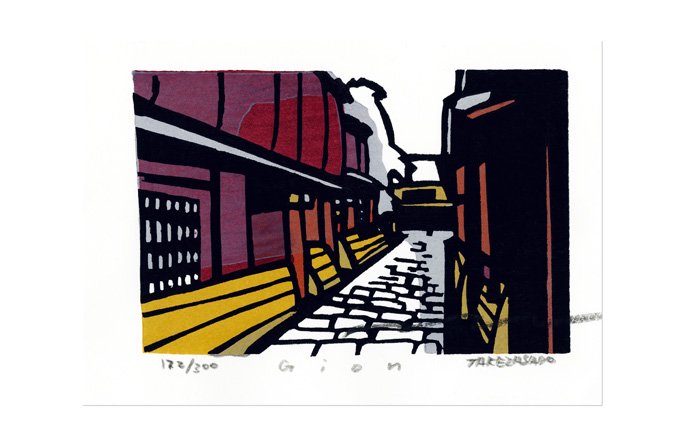

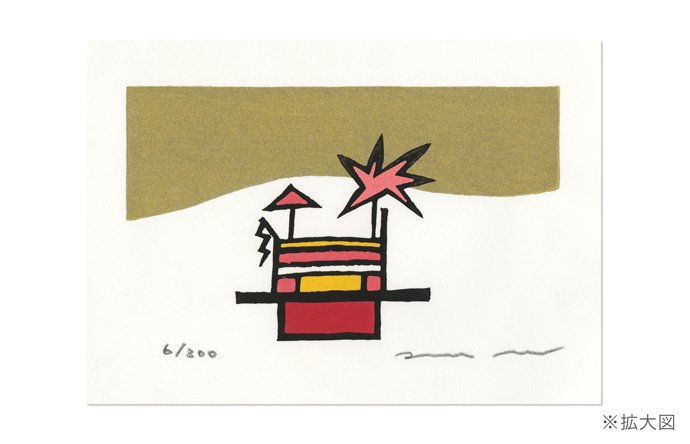

山鉾建て

祇園祭と聞くと真っ先にうかぶのは山鉾。例年7月10日〜14日にこの山鉾が鉾町とよばれる鉾や山を管理する町内の方を中心に組み立てられます。そうです!主には伝統的な工法を先達から継承した市井の人々によって建てられているのです。今年は3年ぶりの山鉾巡行や、約200年ぶりの復興となる鷹山も見どころ。アツい京の夏が期待できそうです♪

葉月

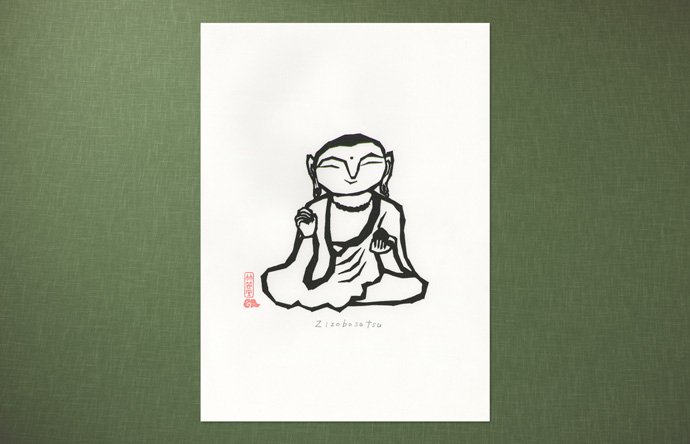

地蔵盆

地域や子どもの守り神、お地蔵さん。京都の街ではあちらこちらで見かけることができます。その数なんと5,000以上とか。古くから町内(自治会)の出入り口に置かれているお地蔵さんを現在でも地元の人は大切にお世話しています。そのお地蔵さんのお祭りが地蔵盆(じぞうぼん)。毎年8月24日前後に、子どもの成長や町内の安全を願って行われる伝統行事で、地元のお地蔵さんを祠から出して新たにお化粧しお供えを飾り、その前で子どもたちが集まり遊ぶ。京都の子どもたちにとって、夏休み最後を飾る楽しみなひとときです。

長月

菊の節句

9月9日は五節句のひとつ「重陽(ちょうよう)の節句」。旧暦の9月9日は、現在では菊が咲き誇る10月中旬頃。かつて宮中ではこの日に菊を用いて無病息災や不老長寿を祈願していたそう。また、菊の香りには邪気を払う力があるとして「菊酒」や「菊湯」を楽しんだとか。京都では、この風流な行事を車折神社や法輪寺で体感できます。雅な大人時間を堪能してみて。

神無月

ふらり石碑さんぽ

きもちよい秋晴れの日におすすめは、ふらり石碑を探しながら散策してみること。京都の街には、ちょっと歩けばあちらこちらに石碑が建っていて、歴史上の人物にまつわる出来事や建物があった場所を目の当たりにすることができます。例えば、竹笹堂の近くでは、平安時代の女流歌人小野小町の別荘があったと伝わる「化粧水」、竹内栖鳳や上村松園の師であり近代京都画壇の巨匠「幸野楳嶺生誕地」などいくつもの石碑が見つかります。街全体で多くの歴史を積み重ねる京都。あっ、ここでこんなことがあったんだ!石碑から新しい発見をするかもしれませんね。

霜月

亥の子

11月はかつて亥(い)の月とよばれ、古代中国では亥の月初めの亥の日、亥の刻に穀物を入れた餅を食べて無病息災を祈願していたそう。この風習が平安時代に日本へ伝わり宮中行事になったといわれています。京都では11月1日に御所西の護王神社でこの宮中行事を再現した雅な亥子祭が行われます。和菓子の「亥の子餅」はこの風習にちなんで生まれました。秋の一日に、亥の子餅でホッとひと息してみましょう。

師走

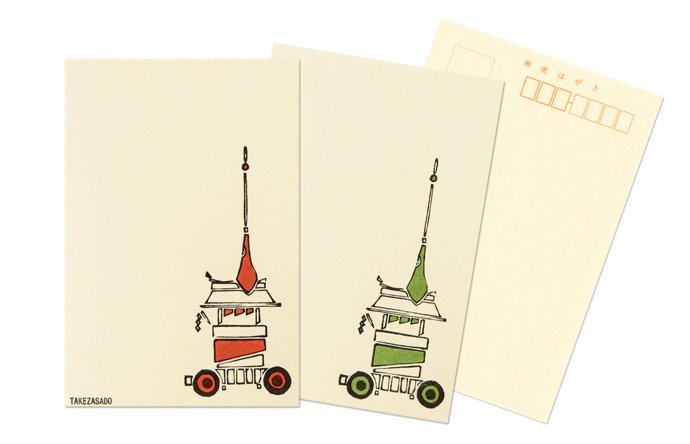

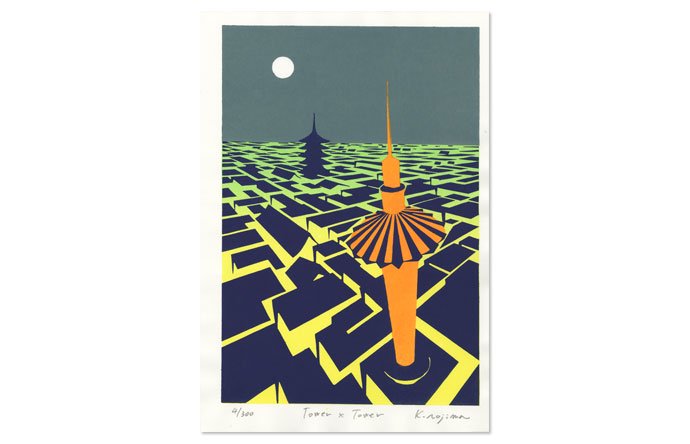

ライトアップ

秋から初冬、紅葉の見頃ともなれば、寺社仏閣や庭園、歴史的建造物がキラキラと煌めくイルミネーションに飾られたりライトアップされます。最近では、さらに進化して、プロジェクションマッピングで光のアートを楽しめるところも。その中でイチオシは、京都の玄関口のシンボルタワーであり、一年を通してライトアップされている京都タワー。いつもは白ですが、時にはピンクやグリーンなどさまざまな色に輝きます。違う色に輝いていたら、今日は何の日だろうと想像するのも楽しいですね。