睦月

十日ゑびす

「祇園のえべっさん」と親しみある京都ゑびす神社。毎年1月8日〜12日には初ゑびすとよばれる「十日ゑびす大祭」が執り行われます。神事には、東映太秦映画村の方々による「宝恵かご社参」や舞妓さんや東映の女優さんによる福笹授与があり、大阪や西宮とは違ったはんなりとした印象のえべっさんです。本殿でのお詣りをすませたら社殿の左側へ、実はゑびすさまは高齢の神様なのでお耳が遠いそうですよ。格子をやさしく叩いて、ゑびすさまにお詣りに来たことをお知らせしてくださいね。

如月

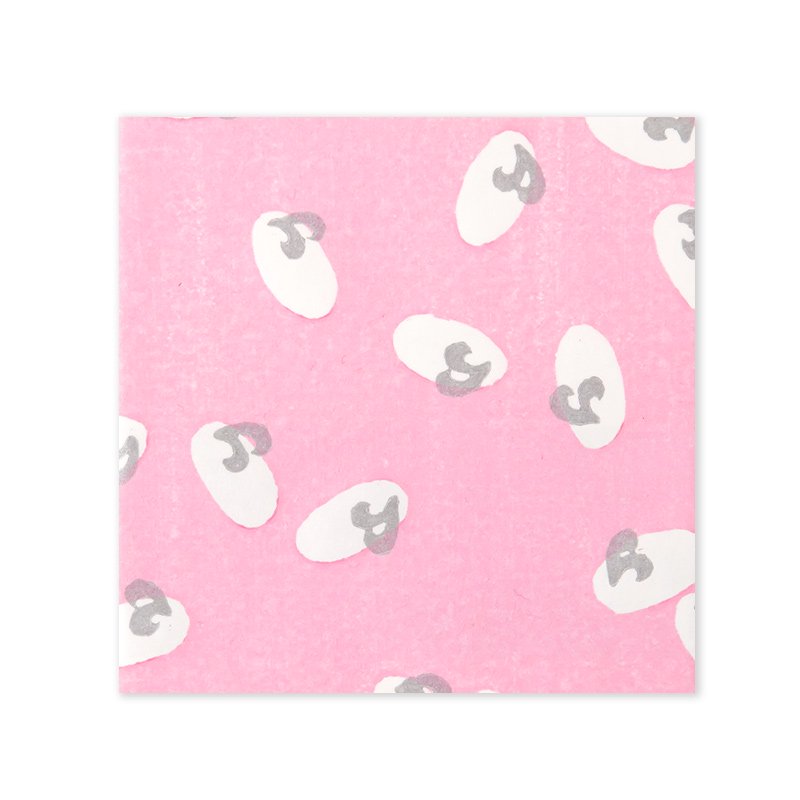

京都 × チョコ

京都の人は舶来品がお好き。小さな街中にパンやコーヒーなどのお店が驚くほどたくさんあります。実はチョコレート専門店も数多く、海外ブランドや欧米で技術を学んだショコラティエがつくる本格派、アートのように美しい見た目のこだわり個人店などなど、コンセプトも豊富◎京都らしいオススメは抹茶やほうじ茶の良質な茶葉を使用したもの。香り高く、上品な甘さの大人味にうっとり。魅惑のチョコレート巡り♪なんていう京都旅はいかがでしょう!

弥生

きものでおでかけ

西陣織、友禅など着物にまつわる伝統産業が多くある京都ならではの特典「きものでおでかけ・入場無料」をご存知ですか?春分の日を「伝統産業の日」と定めた京都市では、3月に着物姿でお出かけすると、京都市内の二条城など40ヶ所の文化観光施設が入場(入館)料無料となります。着物を着て春の京都散策を楽しんでみるのもいいですね。*きもの無料入場券は、「伝統産業の日2024」リーフレットやwebサイトから入手できますよ。

卯月

筍

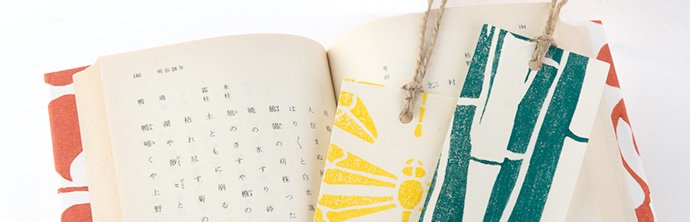

春の楽しみのひとつ、筍料理。京都のブランド「京たけのこ」は手間ひまをかけて丁寧に栽培されています。その白い身は軟らかく、お刺身としていただけるほど。ひとくち食べれば口福に満たされます。ちなみに、京たけのこの種類は「孟宗竹(もうそうちく)」ですが、私たちが使う道具のバレンは「真竹(まだけ)」を使って包んでいますよ。竹にもいろんな種類がありますね!

皐月

京都の和菓子屋さん

京都では「おまん屋さん」とか「おもち屋さん」と呼ばれる普段使いの小さな和菓子屋さんを多く見かけます。家族で食べるおやつや親しい人へのお持たせ、仏壇へのお供え、お餅やお赤飯など、四季折々の風習や日常の暮らしに身近な存在です。お正月の鏡餅、はなびら餅から始まり、よもぎ餅、花見団子、桜餅、かしわ餅、ちまき、水無月など、店先の和菓子の張り紙を見て季節を感じる人が多いはず。端午の節句といえば「かしわ餅」。こしあん・つぶあん・みそあんと3種類が並び、いつもどれを買おうか悩んで、結局全部買ってしまいます。

水無月

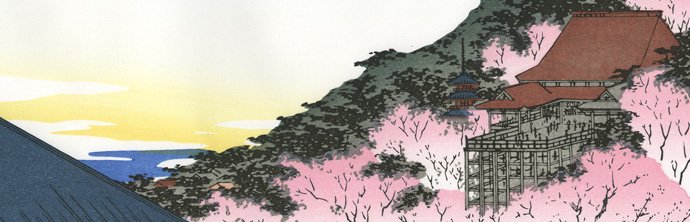

水路閣

水路閣とは京都の南禅寺境内にあり、明治21年に疏水分線の一部として完成したレンガ造りのアーチ型が美しい水路橋。かつて、東京遷都により活気を失った京都の復興を担い、その設計は日本初の大規模な土木工事だったそう。何と、この水路閣は今も京都市内に水を導く現役なんです。完成から130余年、当時の人々の期待を込めて作られた、京の歴史を語るこの建築物を前にすると、えも言われぬ感動に心を打たれました・・!まさに「京都ロマン」ですね。

文月

屏風祭

コンコンチキチン♪祇園祭の季節がやってきました。宵山の山鉾や会所飾りの見物に併せて、おすすめなのが「屏風祭」。この時期、山鉾町にある旧家・老舗が所蔵する屏風や美術品、調度品などを飾り、表の格子戸を外して、お祭りを見物に来た人々にも通りから鑑賞できるよう公開しています。祇園祭を支えてきた京都の町衆の暮らしぶりや継承されてきた文化・もてなしを感じることができますよ。暑さが和らぐ夕暮れの頃にそぞろ歩いてみてはいかがでしょう?

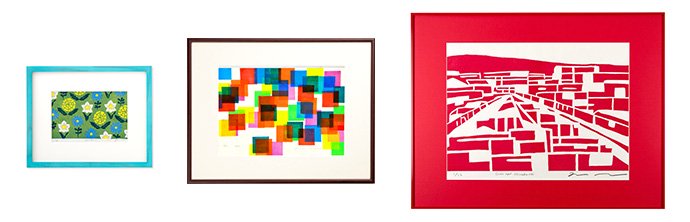

季節の木版画「朱い星(ヒオウギ)」

祇園祭のしつらえに欠かせないのがヒオウギ。その昔、ヒオウギで悪霊を退散したという言い伝えから、厄除けの花として飾られるようになりました。

作者原田裕子

3,300円(税込)から

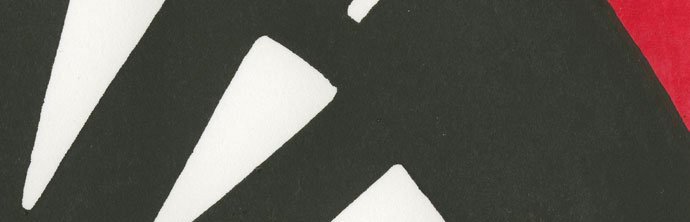

吉祥鳥

屏風や掛け軸の絵には、鶴や龍、四季折々の花、祇園祭礼図など、おめでたいモチーフが描かれています。かつての京の町衆の経済力が感じられる秘蔵の品々が見られる機会です。

作者原田裕子

13,200円(税込)から

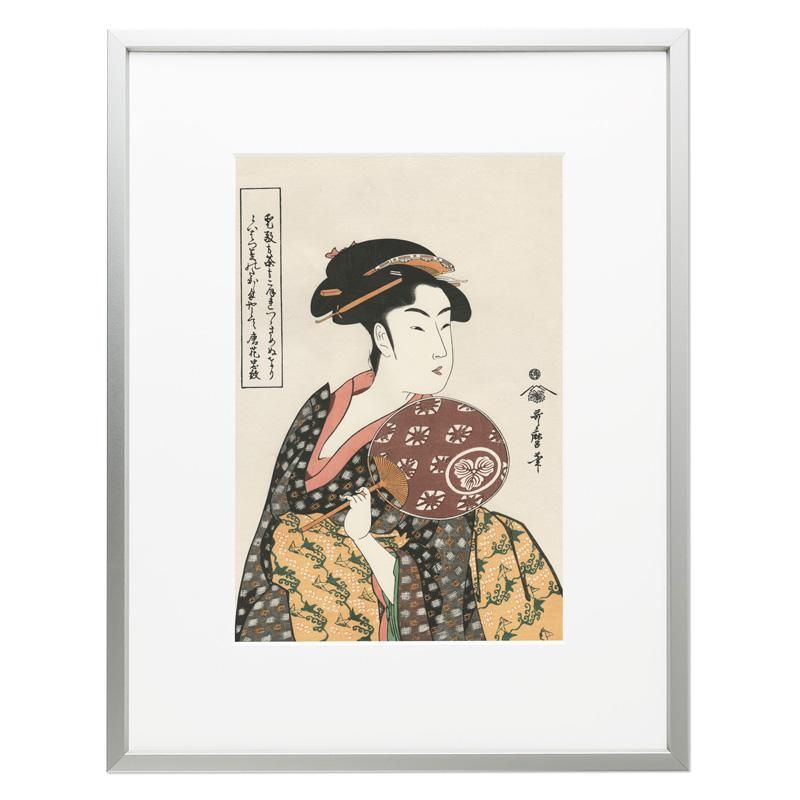

葉月

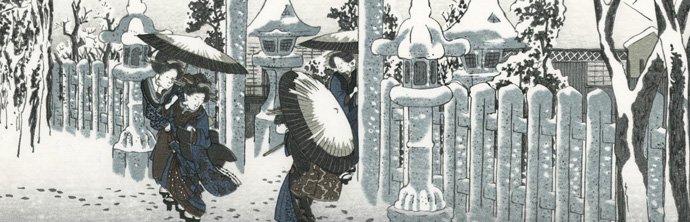

古都の古書

京都観光にオススメの一案は、古書店巡り。江戸時代創業の有名作家も足繁く通ったという歴史ある名店から、アート本を中心に扱う路地奥のマニアックなお店まで趣も様々です。昔からある古書店には一般的な古本のほか、京都では染織図案等の古い木版印刷本、浮世絵やミニサイズの木版画の取り扱いもあり眺めるのも楽しい時間。さらに要チェックは、年に数回ある「古本まつり」。お寺や神社に京都内外の古書店がズラリと出店。野外のオープンな雰囲気の中、店主さんと気軽にお話も◎素敵な本との出会いを、京都の思い出に・・。