1月

とき棒5代目摺師・竹中健司

絵具を膠と水に混ぜる時に使う道具。バレンに使用する竹皮の根っこの部分を、繊維が残るように割いて、木の棒にくくりつけて作ります。摺る時に使用する絵具の量にあわせ、太い物や細い物があります。

2月

仕事場6代目摺師・原田裕子

竹笹堂に打ち合わせにこられる方は、よくこの仕事場を面白がってくださります。彫り摺り仕立てに事務、店舗・教室に打ち合わせ、そして食事休憩。路地中の古い町家の畳の上、毎日各々が広げたりしまったりして作業をしています。地域や職種によって違う、仕事場のかたち。外の視点が入ると、特有な空間を再認識し愛おしさが増します。

3月

研ぎ彫師・野嶋一生

彫刻刀は彫師自身が研ぎをしています。使用するのは本山(ホンヤマ)と呼ばれる高級天然砥石。京都西北部の山でしか採集されない貴重なものです。小刀の刃表刃先が平らになるよう、砥石の砥面(トヅラ)を平坦に保ち、無駄な力が入らないようやさしく研いでいます。うまく研げているときは刃表と砥面が吸い付き合うような感触です。研ぎがうまくなるほどに彫も上達していきます。

4月

見当ノミ5代目摺師・竹中健司

摺師しか持たない彫刻刀に見当ノミがあります。版木についている紙を置く位置を見当(けんとう)とよび、そこに紙をあてて常に同じ場所に摺れるようするためのものです。たまにずれることがあるので、この見当ノミで、くい木とよばれる小さな木片を入れたり取ったりして位置の調整をします。他にも摺師は見当ノミで、色んなものを切ったり削ったりもします。

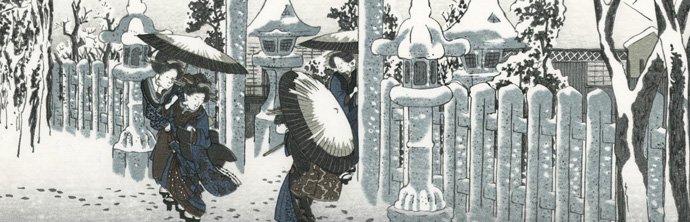

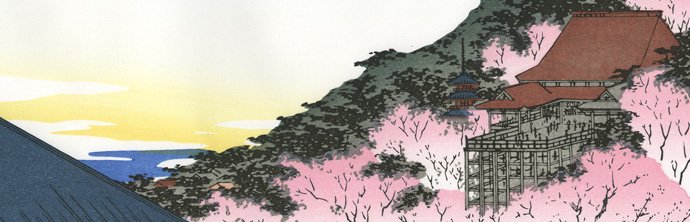

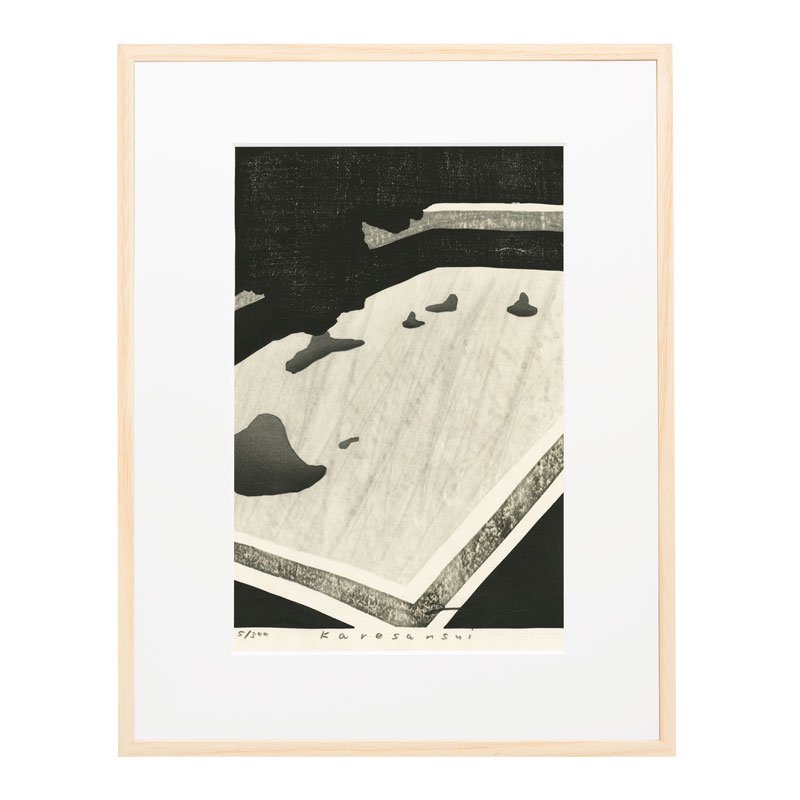

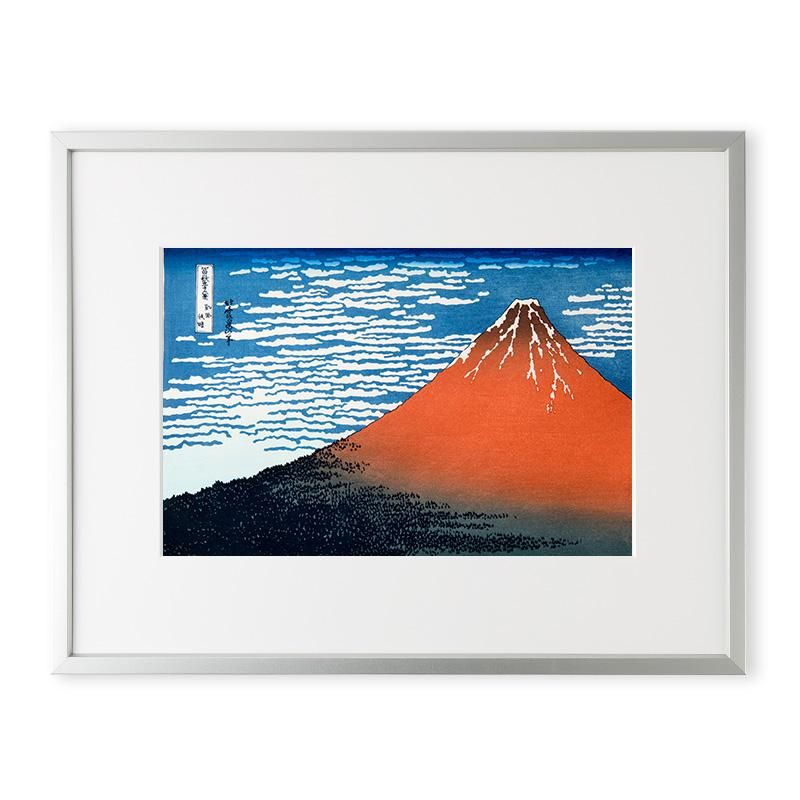

京都名所之内 清水

浮世絵は、およそ10色前後の色を使う作品が多くあります。古い版木には板の劣化による見当のズレが生じることがあり、摺師は見当ノミで繊細な微調整をします。

作者歌川広重

13,200円(税込)から

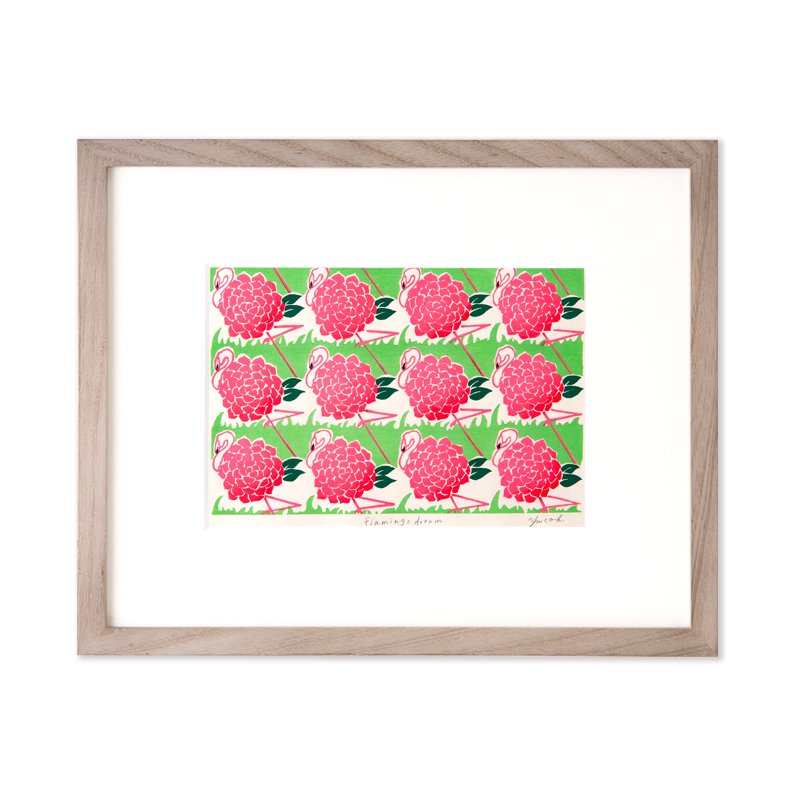

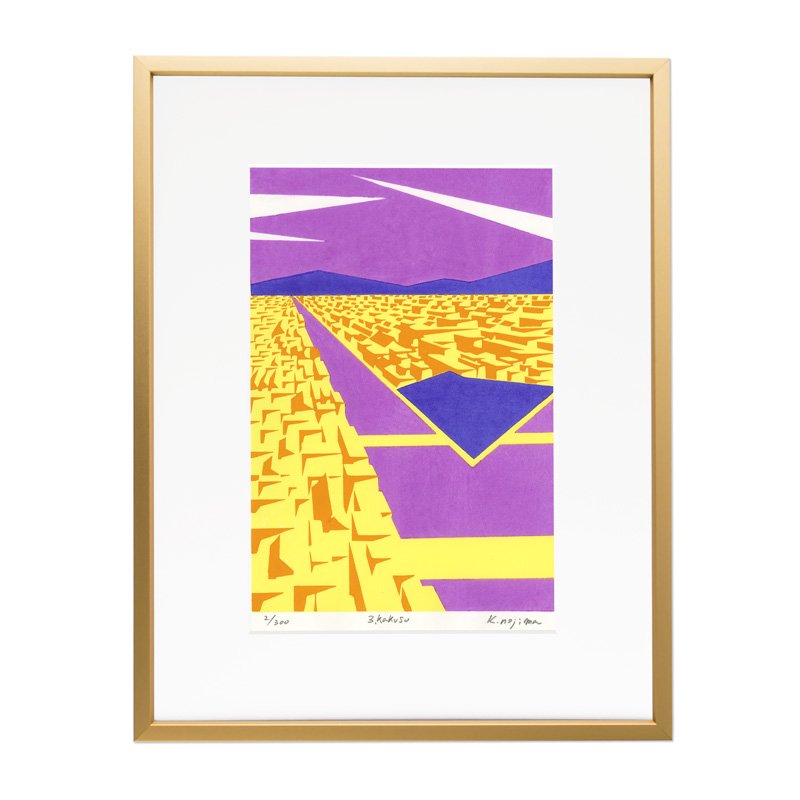

ルパン三世浮世絵木版画 大判 峰不二子

アニメ「ルパン三世浮世絵木版画」シリーズは2〜30色を使う実に華やかな作品。1枚の和紙で何十回色を重ねて摺っても見当があるため、ズレることなく仕上がります。

原作者モンキー・パンチ氏

66,000円(税込)

5月

となりの鳥たち6代目摺師・原田裕子

京都の街中、意外と色々な鳥を目にすることができます。二条城お堀の鴨の群れに御所の白鷺、北野さんの梅のメジロに鴨川の鳶・・・。 季節や名所の風景に鳥が加わると、まるで日本画の世界にいるような感覚になります。身近な存在だからこそ、もっともっと想像の翼をはばたかせ、自由に描いていきたいものです。

6月

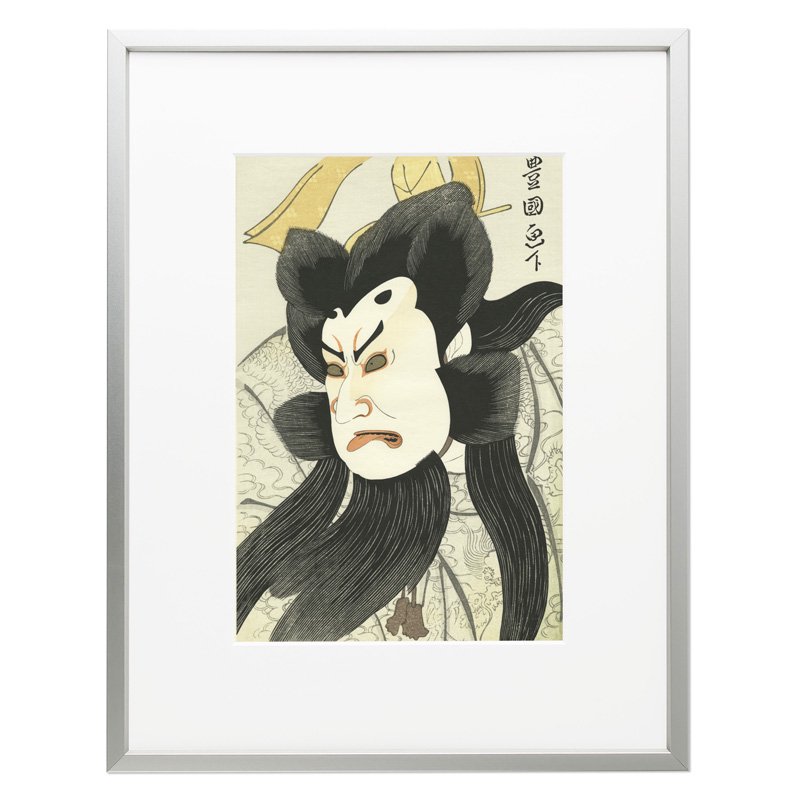

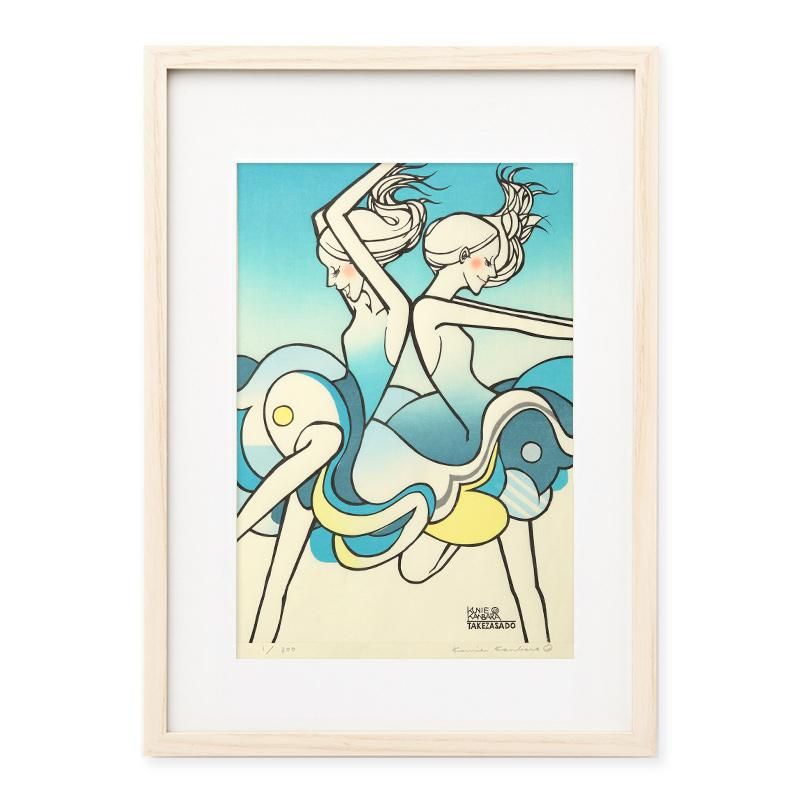

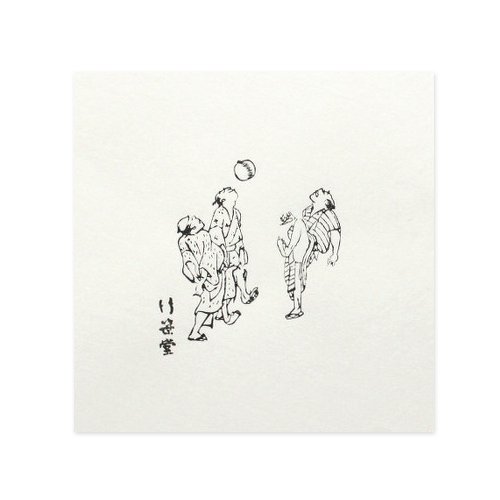

人を描く彫師・野嶋一生

人物描写の違いや共通点を見ることが古今東西の絵画様式を楽しむ一つの視点です。ただ肉体の在り様を描いただけの人物画というものは存在せず、体の動きや顔の表情、また衣服のヒダなどの表現に何らかの思惟が込められています。それは静物画や風景画よりも直接的に感じられるのではないでしょうか。日々体を使う職人という立場からそのように思います。

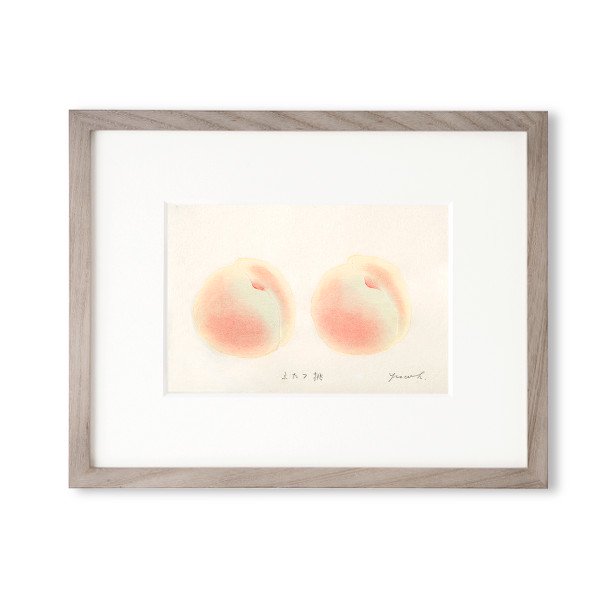

木版和紙 北斎漫画 蹴鞠

毬の位置と人物の目線の位置がずれていることにより北斎が時間の経過を表現しようとしたのかどうか。もしくは当時の製版上の都合、なのかもしれません。人物の手、指の動きに遊びがあり、仲間と過ごす気の置けない時間を感じることが出来ます。

浮世絵師葛飾北斎

1,320円(税込)

ルパン三世浮世絵木版画 大判 峰不二子

一流のアニメーターが書き下ろした線は日本の描線美の極みだと思います。柔らかな肌でありながら決して気を許してはもらえなさそうな曲線。線の一つ一つが キャラクターを表現しています。美女を裏切らないように彫刻しました。

原作者モンキー・パンチ氏

66,000円(税込)

7月

絵具の器5代目摺師・竹中健司

木版摺師の使用する絵具の器は、料理などで使用し終わった器を使用していました。欠けた不揃いの茶碗たち。それぞれの工房で、不揃いの形、不揃いのデザインの器が並んでいました。今では、どこの工房でも綺麗で整った器が普通になりつつあります。作るだけでなく、見せることにもなった木版工房。作品も道具も、段々と洗練されてきました。

肥前吉田焼 ご飯茶碗(藍)

いつの時代にも馴染む、可愛い水玉模様の器たち。竹笹堂のまかないでも活躍中!この藍色が食材の色味を引きたてて、なんとも美味しそうに魅せてくれます。

リデザイン竹中健司

2,860円(税込)

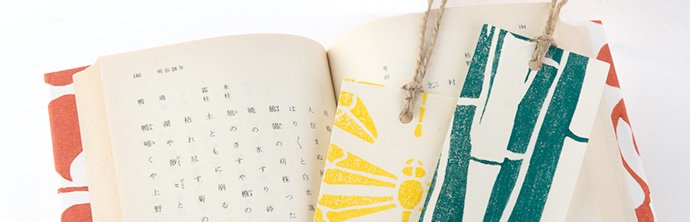

肥前吉田焼 湯のみ

こちらのシリーズは、器を入れる箱にも物語が。その昔、古くなった浮世絵等の木版画を、輸出の際に器の緩衝材にしたことが日本の木版画を世界に広めるきっかけとなったそう。そのストーリーにちなんで、緩衝材に木版画を使用しています。

リデザイン竹中健司

2,420円(税込)

8月

水と油6代目摺師・原田裕子

木版画の摺りには、絵具を溶いたり紙を湿したりと水が欠かせませんが、実は油も使います。版画を摺る際にバレンに少し油分を与えることで、水で湿った紙の上でもスムーズにバレンを動かすことがができるのです。通常は椿油を用いますが、作業の流れを止めないよう自らの頬の脂を使うことも(!)物事を進める際には、ほんの少し正反対の性質のものがあると、潤滑に動くのかもしれません。

9月

鑿と木槌と順目と逆目彫師・野嶋一生

版の周りを彫浚える時は鑿と木槌を使います。木にはスムーズに彫れる方向があり、順目といいます。これが箇所によっては食い込んで彫りにくい逆目に変化します。逆目は見た目には判別できないので、鑿と槌に伝わる反動でこれを察知して鑿を打ち込みすぎないようにし、箇所を記憶しなければなりません。派手な音がカンカンとなるので一見力任せに見えますが、版木の逆目の箇所を探る微妙なやり取りもしているのです。

10月

絵具5代目摺師・竹中健司

顔料に接着剤として膠を混ぜて、作品に応じて絵具の色を作ります。また、紙の種類や版木の種類、作品のプロダクトにより、同じ色でも調合を変えていきます。複雑な調合を理解するには、経験によるものが大きいですが、化学や物理を使いながらも作っていくので、摺師は腕だけではなく、頭もかなり使います。

11月

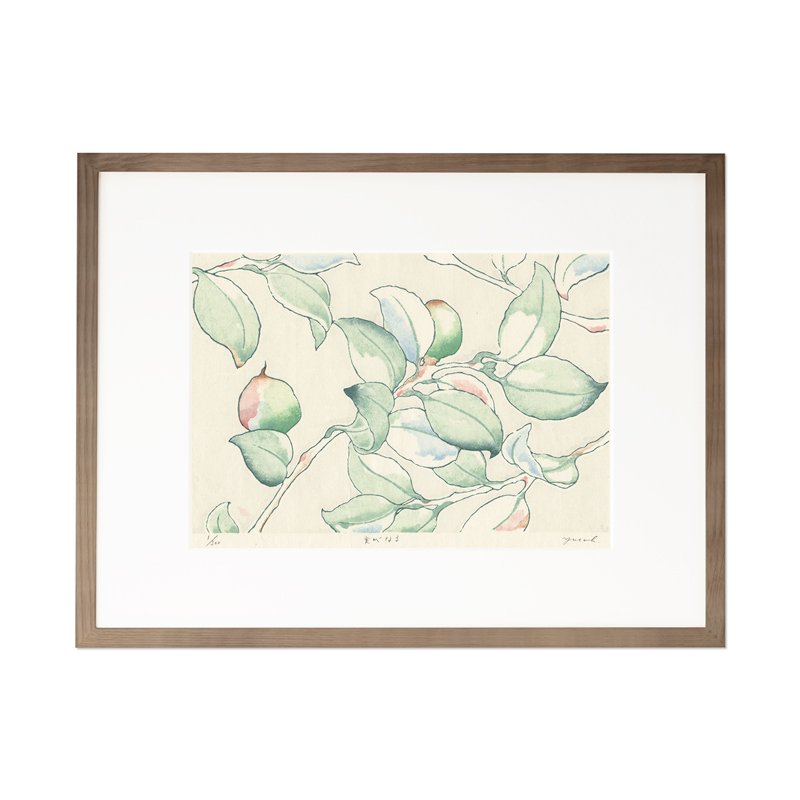

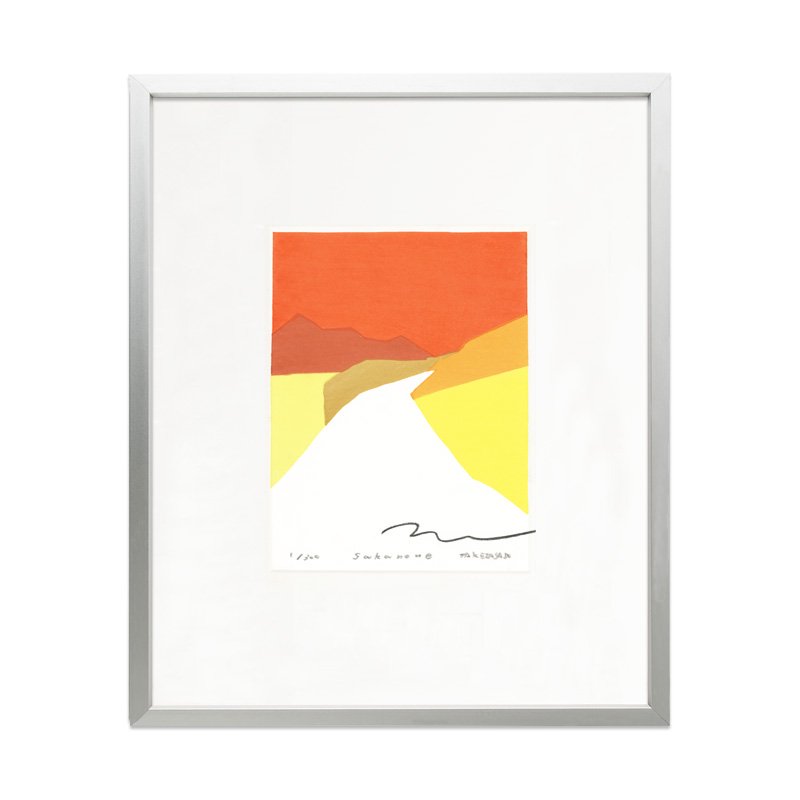

途中の景色6代目摺師・原田裕子

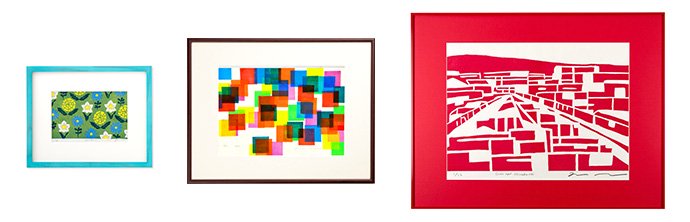

摺りにおいては、作品が完成する瞬間を目にできる、という醍醐味がありますが、完成に至るまでの過程を見る(味わう)ことができる、という特権もあります。彫師により分解された絵を一色ずつ摺り重ねて作り上げるので、テクニックひとつひとつや色の絶妙なバランスなど、そのステップには発見や学びに満ちています。この完成に向かう途中の景色に心が動かされるたびに、摺師という仕事に感謝します。

12月

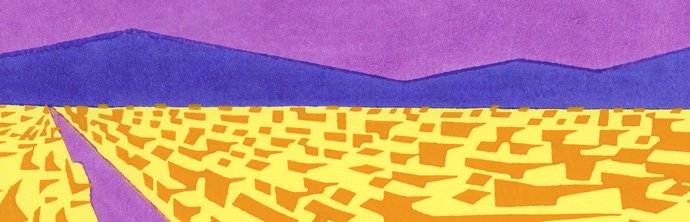

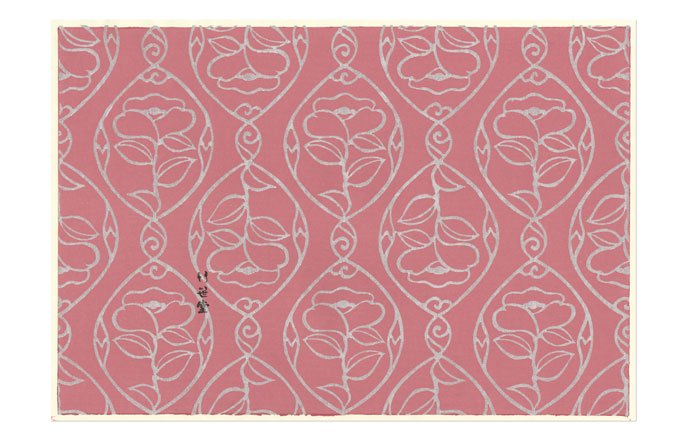

光の形彫師・野嶋一生

光そのものに形があるかどうかはまだわかりませんが、光が当たっている部分の形は描くことができます。その形がどのようになっているかでモチーフを捉えることは西洋的な感覚で、近世より前の日本にはなく、近代的なものの見方と言えます。これが東洋で長く培われた水性木版の技法と組み合わさることで洋の東西を超えた現代的な表現を生んでいると思います。